攝影最有趣的是,它很任性――三位攝影師把酒率性對談

- Jun 1, 2016

- 9 min read

文:Mr. 海

攝影:施援程及部份相片由李天賀和黃俊團提供

「寫真發情」攝影展的策展人歐陽永鋒說這次有幸邀請到台灣兩位攝影師李天賀和黃俊團,一起邊喝酒邊聊攝影,縱使在這場率性真情的對談中,大家很可能不會得到任何關於攝影的答案。但至少,你會看到更多關於攝影的可能性。正如反叛與質疑與坦誠,在攝影的世界是永遠不能停止的。否則,不如倒下。尤其攝影更是如此。

歐陽永鋒X李天賀

李天賀自稱是個很喜歡拍照的人,不過卻因為自認不是一個很能自律的人,所以他選擇受顧在婚紗攝影公司當攝影師,他認為這樣反而可以讓自己在穩定的狀態下,用業餘時間更努力地從事藝術創作。

他先向我們介紹並展示了兩位攝影師朋友的作品,其中一位大學是念雕塑系的,他拍下了大量以痛覺為主題的照片,希望喚起觀者更多的反思,進而去關懷那些有需要的人。另一位是用底片記錄彰化市的外籍勞工,他一直堅持拍攝這個主題長達六年之久,這其實是一種本土意識。

李天賀作品

然後他也跟我們分享並介紹了他自己拍的略帶詩意並且很有感覺的人像照片,他尤其喜歡拍攝女性,他戲稱這些照片都是「糖水照」。他拍攝前通常不會想太多,往往是在事後再進行歸類。極少會去構思攝影計劃的他,有次卻想到一個攝影計劃,就是拍攝人的雙手。他想到可以去拍每一個人的雙手,不同行業的人的雙手,他認為這是很有趣的題材。不過當他再進一步思考後,他明白到雖然這是一件有意義的事情,然而拍照更應該是無拘無束的。不管自己用的是什麼樣的工具,拍的又是什麼東西,他只想拍出他心目中想要的畫面。

他向來很少會為了展覽有目的地去拍攝,不過去年六月台灣發生了一件很令人震驚的悲劇性意外事件,就是八仙樂園粉塵大爆炸,事件中他有兩個朋友也在現場,很不幸身體大面積被燒傷了。他說現在回想起那個畫面,仍像地獄一樣。他忽然意識到社會上有些人是需要幫助的,他自己是位攝影師,於是試著用自己微薄的力量回饋社會。希望透過這個攝影計劃,能為傷者們爭取更多的資源和社會關注。

你會否擔心這個攝影計劃會被別人質疑你是為了想出風頭或被誤解成是在利用他們的傷痛?又或是因此而加深了被拍者的傷痛?

攝影師的名字其實也沒有那麼重要,拿掉也是可以的。如果我的動機是善意的,我就不用擔心會被質疑,即使會被質疑也值得這麼做。再說收入我會全數捐給慈善基金,我只想做別人沒有做過的事情,我只想拍別人沒有拍過的照片。老實說,最初我也希望自己能夠作為一位攝影師被社會關注,但其實每次給他們拍照之後,我也會感到心痛和難過,我在回家路上也會偷偷掉眼淚。哭是因為自己從來沒有做過什麼有意義的事情,一件都沒有哦,這是對自己人生的失望,所以我只想把照片拍好。拍照是嚴肅的事情。儘管很難向他們保證自己能夠拍出什麼,然而被拍者們其實蠻支持我做這個攝影計劃的。

李天賀作品

這麼多人都在街頭拍照,你是怎麼看待街拍這件事的?很多街拍的人都超愛使用黑白底片,你覺得黑白是不是就會變得很利害?或是黑白本身 反而會是一個障礙,比如說是被日本一些很有名的攝影師影響,拍出來的照片很像誰,這樣會否變成一個框框?

我覺得街拍的定義是什麼不太重要,重要的是我們做這件事情的出發點和思維是什麼,這是需要攝影者不停去問自己的,甚至需要去自我質疑,要知道自己到底是在做什麼。我相信黑白或彩色都只是一種表現手法,只要表現手法使用或表現得恰當,每一種表現手法都有它的優點。

如果你拍的照片被別人質疑很像某某人,你會不會生氣?你又會怎麼辦?

我當然也會生氣,不過我必須坦誠自己確實受到世界上很多出色的攝影師的影響。比如張雍說過,要成為攝影師,你得從走路走得很慢開始。又比說布列松提出的決定性的瞬間。我常常會 觀看不同的作品來幫助自己,但也有像3CM這樣的攝影師強調千萬不要去觀看別人的作品。乍聽好像很怪,但其實也有他的道理,因為觀看別人照片時一但喜歡,束縛於是就產生了。拍出來的照片像誰不像誰,我現在不會太在乎。

李天賀

1985年生於台灣雲林縣,走到半路才開始接觸攝影,當時2009 年。最開始只是喜歡觀察週遭事物,接著就離不開了,進行各類商業攝影。2014年全數銷毀過往作品,重新定義自己的態度,投身於計劃性和非計畫性的攝影專案,藉由與不同領域的創作者進行不同主題的跨界創作。人像攝影始終令人嚮往,帶領觀者臨場感受當下片刻是我的任務,定焦與失焦都已相互投射,由精神性的分割,裁切畫面,作為一種導讀,創造觀者與作品之反覆問答的臆度空間。

歐陽永鋒X黃俊團

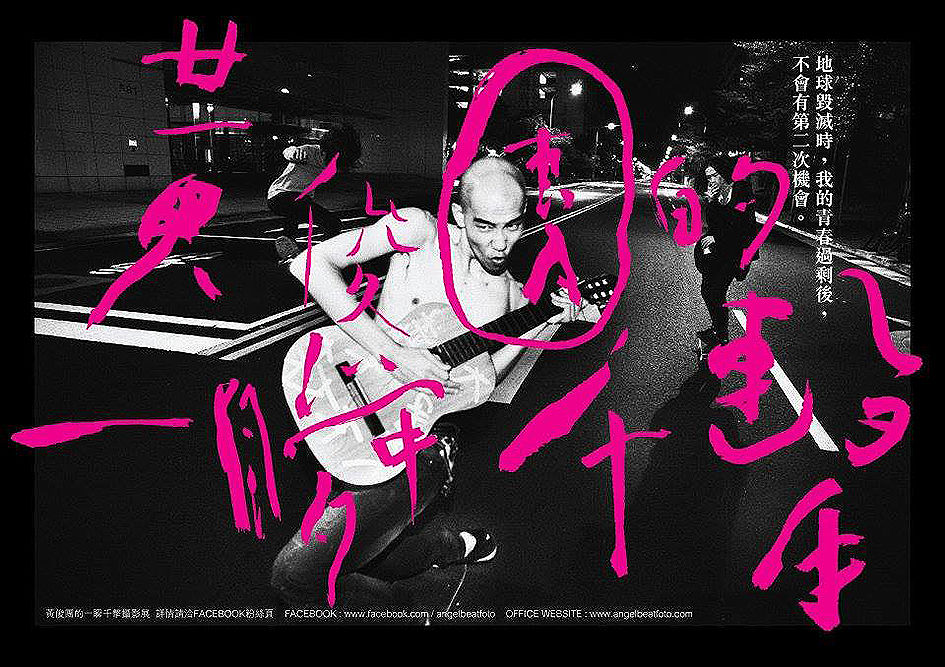

黃俊團不單是個攝影師,同時還是個導演。個人工作室「團團影樓」位於台北,他的攝影作品十分有感染力,充滿感情以及臨場感,習慣用廣角鏡頭貼近主題來進行拍攝,風格強烈而細膩。他深信照片自己會訴說照片本身的故事,拍攝主題包括時尚、街頭、搖滾樂、刺青、同性戀文化、 女體藝術等等,曾於 2011年12月舉辦攝影展《One Shot 黃俊團的一瞬千擊》並出版同名作品集。他是少數能肆意愉快地遊走在商業攝影和藝術創作的攝影師,甚至還巧妙地把兩者融合 在一起而不失其可觀性。比如NIKE和PUMA 等品牌也都是他的攝影客戶。黃俊團是位有點不尋常的攝影創作者,他曾經在一個廢棄的地方辦了一個持續 72小時的攝影展覽,歐陽永鋒當初就是在這個特別的展覽認識他的。

商業攝影方面,如果有人找你拍一些你自己不喜歡的照片,你會不會拒絕或是會為了經濟上的顧慮而妥協?

我盡可能接拍我感興趣的案子,不過如果我不喜歡但價錢很好我還是會接的。但這些對我來說就像謊言,所以事後我不會想要主動再拿去發表。如果為了賺錢還找理由去合理化或掩飾這個謊言就太可悲了,所以有時我寧願自己走的方向是越來越窄而不是越來越廣。我個人大部分的攝影靈感都來自身邊朋友和生活體驗,我想攝影師大多都是如此的,所以我不覺得自己是一個有多特別的攝影師。我自己拍照時經常在觀察和思考,我覺得傳達性,也就是感染力這個東西很重要。我每次拍照都是把當下的感受傳達給觀眾看,反而不是去賦予什麼新的意義。比如說一個樂團找我拍照,我最在意的不是他們是否很酷或報酬如何,而是我喜不喜歡他們的音樂。

如果我不喜歡他們的音樂,我拍的照片就會沒有情感。自己都不喜歡,又如何去說服別人呢?經濟方面嘛,錢夠用就好。

黃俊團作品

你是如何說服客戶接受那些好像亂來的拍攝手法?

我一直感到很幸運,是因為近年會找我拍照的客戶大部分都是會認同我的風格或願意配合跟著我的意志去走,所以我花了很多時間用自己喜歡的方式去做商業的東西。我甚至不覺得商業和藝術創作一定要分開來,不過是取捨和多少比例的問題。拍商業的一個重點是,你拍的照片要讓人家看得懂,而且這個是可以學習的。

肆意亂來的拍攝手法能不能呈現比正常的拍法還更要好或更有趣的東西,這才是最重要的。如何讓拍出一張好看的照片是很主觀的,那是技巧的問題,包括你的構圖你的情感,再醜的東西都可以是美的。我往往會看自己當時的心情決定帶什麼相機去拍照,比如說今天的心情是很隨性的,我就帶很隨性的相機,如果是很嚴謹的工作就帶嚴謹的相機。我不會先去局限自己一定要怎樣怎樣,一切看你可以看得多廣,可以把自己拆得多細。

提到人像照片,你有什麼看法?

有關人像照片,有趣的地方在於攝影者如何用一張照片去呈現被攝者的一生。要拍到他裡面最真實的東西,而不是只拍到他的表象。另外,我發現那些一直在做著有爭議性工作的人,他們的能量會特別強。

你對攝影是不是真的那麼無所謂?很多口說不在乎攝影技術的人,其實正正是因為已經掌握了技術才懂得如何把技術丟掉吧?

我不是說自己都對攝影無所謂。你說我不在意攝影嗎?其實我學了很多攝影技巧,不過這些主要是用在商業性質的攝影案子裡。自己做創作時反而不太在乎技巧,我更在意的是攝影中的傳達性和臨場感,當場的氣氛和情感很重要,這些最終都可以透過照片傳達出去的。不管是黑白或彩色,高反差或低反差,被拍者和拍攝者的心情都是很重要的。我寧願放下技巧,花更多的心思去感受。在現場見證這一刻,這在攝影來說是很重要的。有人說不管你做什麼都先要有很好的底子,我認同但我不覺得這是唯一的出路。當一個學院派一直鑽牛角尖不能開竅那就真的會是一條死路了。

你平日像個在白天會自動斷路晚上才接上電源的人,其實你在暗房裡面得到了什麼?

暗房說穿了其實就是一個工具,不同類型的相機和底片也是工具。我暗房技術其實真的不怎麼好,還是學生時每次都被老師罵,底片很髒啦,顯影不好好顯啦,經常弄到一半還跑了出去抽煙。雖然我很性急,但我知道在暗房一定得要慢慢來,我很喜歡它這個特性,也可以說是一種任性。我常常帶著我的底片,帶著我的威士忌帶著我的煙,帶著我的喇叭沉醉在暗房裡。與其說暗房是攝影的一部分,它更像是延長我人生的一個環節。暗房很重要的原因是,它是一個重新審視自己人生的部分,這是快樂的同時也是痛苦的。

黃俊團作品

怎麼看待森山大道和荒木經惟這兩位日本攝影巨人?

這兩位攝影大師我都很喜歡。但相對於作品,我反而更喜歡他們各自所抱持的人生態度。當然真實生活中我沒接觸過他們,但我倒是看了他們大量的攝影集和文字著作。比如說森山的作品非常直接而狂放,即使感受不到故事但卻能令人感受到很多很多的情緒,但他真人的個性其實很謹慎寡言;而荒木則愛亂說話玩世不恭,但作品卻是相反的。他的所有作品中,我尤其喜歡他拍妻子陽子的《感傷的旅程•冬之旅》,他是用滿滿的情感很有脈絡地去編輯這部攝影集的,我從中得到很非常多的靈感,對我的攝影風格也有影響。他們的堅持就是不堅持,他們的不堅持就是堅持。

對於攝影這件事情,你自己到底有沒有在探索什麼?有沒有想過什麼時候你會不再拍照?

攝影這件事情,也沒有什麼大道理,對我個人來說最重要的真的就只是傳達。比如說有人因為想要環遊世界所以去當空姐,而我自己也想要環遊世界,不過環遊世界只是一個「媒介」,我反而更想要把它記錄下來。因為有些事情是值得被留下來的,即使那個事情其實一點都不重要。人類的歷史也不過是幾萬年而已,而地球都存在好幾百億年了。什麼時候不拍照,我想可能是活得很幸福的時候吧。不,應該是說很安逸的時候,比如說跟一個很喜歡的女孩子在一起,在很安逸的時候攝影變成並不是一個重要的事情。

攝影在你的人生中佔了多少位置?對你的人生有多重要?

沒佔多少,一部分而已。未來還會有很多變數,但到目前為止,我拍照拍得很開心,我看到自己拍的照片也會很開心。對我來說,攝影只是個意外,我從未想過自己會靠攝影吃飯。其實自己所做過的所有事情,無論是認真在做或半途而廢,總有一天這些東西會集大成出現在自己的人生,然後你的人生就會變得有意義,只是我個人透過攝影去表現這個集大成,每個人都不一樣,有些人會用音樂或繪畫等形式去表現。攝影跟我自己的人生是分不開的,所以我拍的照片,至少在心境上,我必須要能對自己交代得過去,才算是真正的好東西。所有東西都是有無限可能的,所以一個攝影者可以有包袱,但他必須知道自己包袱是從哪裡來的,要看清楚這件事情,要明白為什麼是這樣。你要找到自己的任務,這個是很重要的。攝影並不是我的任務,也不是我的本質,但我卻想要藉由攝影去看到別人的任務到底是什麼,然後再回來找到自己的任務。為什麼選擇攝影,因為這是我最拿手的,它很簡單,而且我沒有別的天賦了。

不要說虛偽的話,你覺得「寫真發情」這個攝影展怎麼樣?哪裡好?哪裡不好?

很好。你要我說整個展覽還是某一張作品,這麼多我無法逐一評論吧。這展覽是有趣的。至於哪裡有趣,說到攝影或傳達性,我覺得最有趣的是它很任性。

黃俊團 攝影師、導演。個人工作室「團團影樓」位於台北,台灣攝影作品充滿感情及故事性的畫面,以慣用廣角鏡頭貼近主題的方式,強迫性地讓觀者「站在現場」之風格最為出名,並深信照片自己會訴說照片本身的故事。拍攝主題包括時尚、街頭、搖滾樂、刺青、同性戀文化、女體藝術等等,曾於 2011 年 12 月舉辦攝影展《One Shot 黃俊團的一瞬千擊》並出版同名作品集。

Comments